Elle circule encore beaucoup dans les réseaux d’enseignants ou de formateurs et se retrouve dans quelques mémoires de recherche, avec ses pourcentages bien rangés, sa structure pyramidale rassurante et son message simple : plus on est actif, plus on retient. La fameuse pyramide de l’apprentissage a marqué les esprits. Pourtant, à l’ère de l’intelligence artificielle, il est temps de questionner ce modèle : n’est-il pas lui aussi une hallucination… humaine ?

Une pyramide sans fondement scientifique

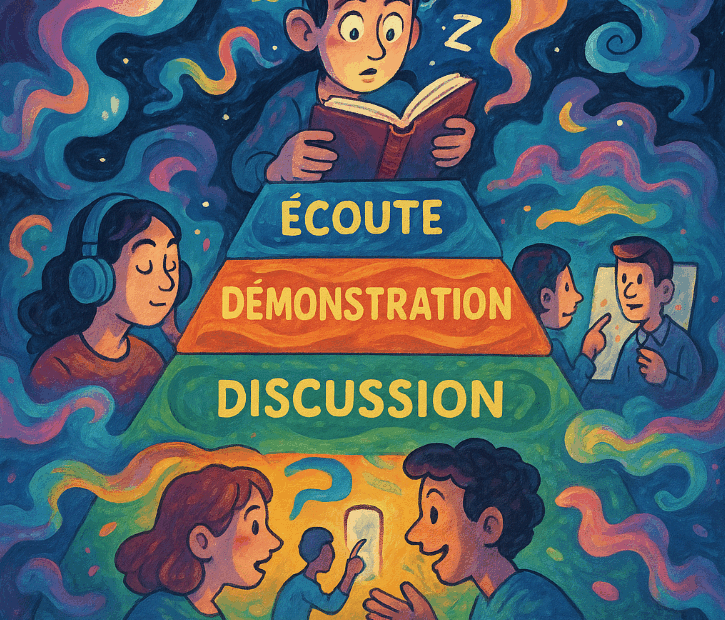

La pyramide de l’apprentissage prétend que nous retenons :

- 10 % de ce que nous lisons,

- 20 % de ce que nous entendons,

- 30 % de ce que nous voyons,

- 50 % de ce que nous voyons et entendons,

- 70 % de ce que nous disons,

- 90 % de ce que nous faisons.

Ces chiffres sont fréquemment attribués à Edgar Dale, mais aucun texte scientifique rigoureux ne les justifie, et Dale lui-même n’a jamais formulé de tels pourcentages. Il a proposé un « cône de l’expérience » dans les années 1940, une simple représentation visuelle des différents types d’expériences d’apprentissage, sans hiérarchie ni données chiffrées.

Avec le temps, ce cône a été transformé en pyramide, enrichi de pourcentages fantaisistes… et largement diffusé, notamment dans des formations professionnelles ou pédagogiques.

Un neuromythe tenace

La pyramide de l’apprentissage est aujourd’hui considérée comme un neuromythe, c’est-à-dire une idée fausse ou exagérée sur le fonctionnement du cerveau. Comme la croyance dans les « styles d’apprentissage » (visuel, auditif, kinesthésique…), elle est séduisante parce qu’elle est simple, visuelle et facile à retenir. Mais elle repose sur une vision réductrice et erronée de l’apprentissage.

En réalité, la mémorisation dépend d’une multitude de facteurs :

- le type de mémoire sollicitée (procédurale, déclarative, etc.),

- le contexte d’apprentissage,

- la motivation,

- l’ancrage émotionnel,

- les stratégies cognitives mises en œuvre,

et bien sûr, la répétition et la remobilisation dans le temps

Une « hallucination humaine » ?

À l’heure où l’intelligence artificielle fait parfois l’objet de critiques pour ses « hallucinations », c’est-à-dire ses réponses erronées mais plausibles, la pyramide de l’apprentissage pourrait bien être l’exemple d’une hallucination cognitive humaine : une construction mentale apparemment logique et satisfaisante, mais dépourvue de fondement réel. Notre cerveau, comme une IA, cherche à donner du sens et à créer des modèles. Parfois, il préfère une explication simple à une réalité complexe. La pyramide rassure : elle donne l’illusion que l’apprentissage est une mécanique mesurable et universelle.

Ce qu’on peut (quand même) en retenir

Faut-il jeter la pyramide à la corbeille ? Oui, si on la prend au pied de la lettre. Non, si on en retient l’intuition centrale : un apprentissage actif, impliquant l’élève, favorise souvent une meilleure mémorisation.

Les sciences cognitives le confirment :

- l’effet de test montre que le fait de devoir retrouver une information la consolide,

- l’espacement des révisions améliore l’ancrage en mémoire,

- la métacognition (penser à sa façon d’apprendre) est un levier puissant,

- la pédagogie explicite et l’engagement actif de l’élève sont essentiels.

Mais tout cela est beaucoup plus subtil et contextualisé que ce qu’une pyramide laisse entendre.

Conclusion : faire le tri entre modèle utile et mythe séduisant

Dans un monde où l’intelligence artificielle nous oblige à repenser nos manières d’apprendre, de transmettre, et de vérifier nos sources, il est plus que jamais nécessaire de faire preuve d’esprit critique. La pyramide de l’apprentissage est un modèle attractif, mais erroné. Elle nous rappelle surtout que l’humain, tout comme l’IA, peut halluciner des vérités qui n’en sont pas.

La vraie intelligence, humaine ou artificielle, commence peut-être… par la capacité à douter de ses propres certitudes.

Un podcast de : Dans cet épisode de la chaine You Tube: Jpeuxpasjaisciencesco , Axel Tarride et Isabelle Digard déconstruisent ce neuromythe tenace et vous invitent à découvrir ce que la recherche dit réellement sur les apprentissages efficaces. À écouter pour ne plus se laisser piéger par les apparences ! 📢 L’équipe du podcast : Grégoire Borst (parrain), Adeline André, Vincent Blanche, Inès Bourassi, Isabelle Digard, Clara Etner, Frédéric Guilleray, Raphaël Sotto et Axel Tarride.