Dans le cadre de leur formation à l’ISFEC Bourgogne Franche-Comté, les étudiants de Master MEEF 1 ont travaillé sur la thématique de l’autorité éducative, guidé par leurs formateurs : Eric Bailly, Romain Cordier et Maxime Mairey (Facilitateur). Après un bref retour sur le cours précédent, une activité collective leur a été proposée : relever un défi d’éloquence autour de quelques modèles et auteurs incontournables de l’autorité éducative.

Chaque groupe devait préparer une production libre — vidéo, saynète théâtrale, diaporama, paperboard ou encore podcast — afin de présenter un modèle. Lors de la séance, les productions ont été visionnées et débattues collectivement. Les étudiants évaluaient à la fois l’éloquence des orateurs (clarté, répartition de la parole) et la rigueur du contenu scientifique.

Un panorama de modèles et d’auteurs

- R. Reikus : la compréhension des motivations des élèves. La sanction n’est pas une punition, mais une manière de poser des limites et de construire les règles avec la classe. Les comportements (recherche d’attention, de pouvoir, de vengeance ou de fuite) appellent des réponses pédagogiques variées : discussions collectives, valorisation des réussites, compliments. Trois postures d’enseignants ont été distinguées : démocratique, autocratique et permissif, chacune avec ses forces et ses limites.

- L. Canter : le modèle de la discipline affirmative. Les étudiants ont présenté une saynète illustrant la gestion d’une classe par affirmation de soi, valorisation des comportements positifs et encouragement à l’estime de soi. Ce modèle insiste sur la nécessité pour l’enseignant de rester positif envers lui-même comme envers ses élèves pour maintenir un climat de classe serein.

- W. Glasser : sa théorie du choix et sa réalité thérapeutique mettent en avant l’idée que les comportements cherchent à satisfaire des besoins fondamentaux (appartenance, liberté, plaisir). L’enseignant accompagne l’élève dans ses choix, favorise l’autonomie et la liberté d’expression, tout en restant attentif aux risques de démotivation si la gratification tarde trop.

- E. Battu : la présentation a pris la forme d’un jeu intitulé Autorité Quest. Les étudiants ont imaginé un personnage doté de compétences spécifiques (écoute attentive, sanction éclairée, adaptation contextuelle) et évoluant dans un univers ludique où l’équilibre entre respect et révolte était symbolisé par des jauges d’énergie.

- F. Oury : la pédagogie institutionnelle a été mise en scène à travers une vidéo rappelant que l’autorité n’est pas domination mais structuration, avec des espaces d’échanges tels que le conseil coopératif.

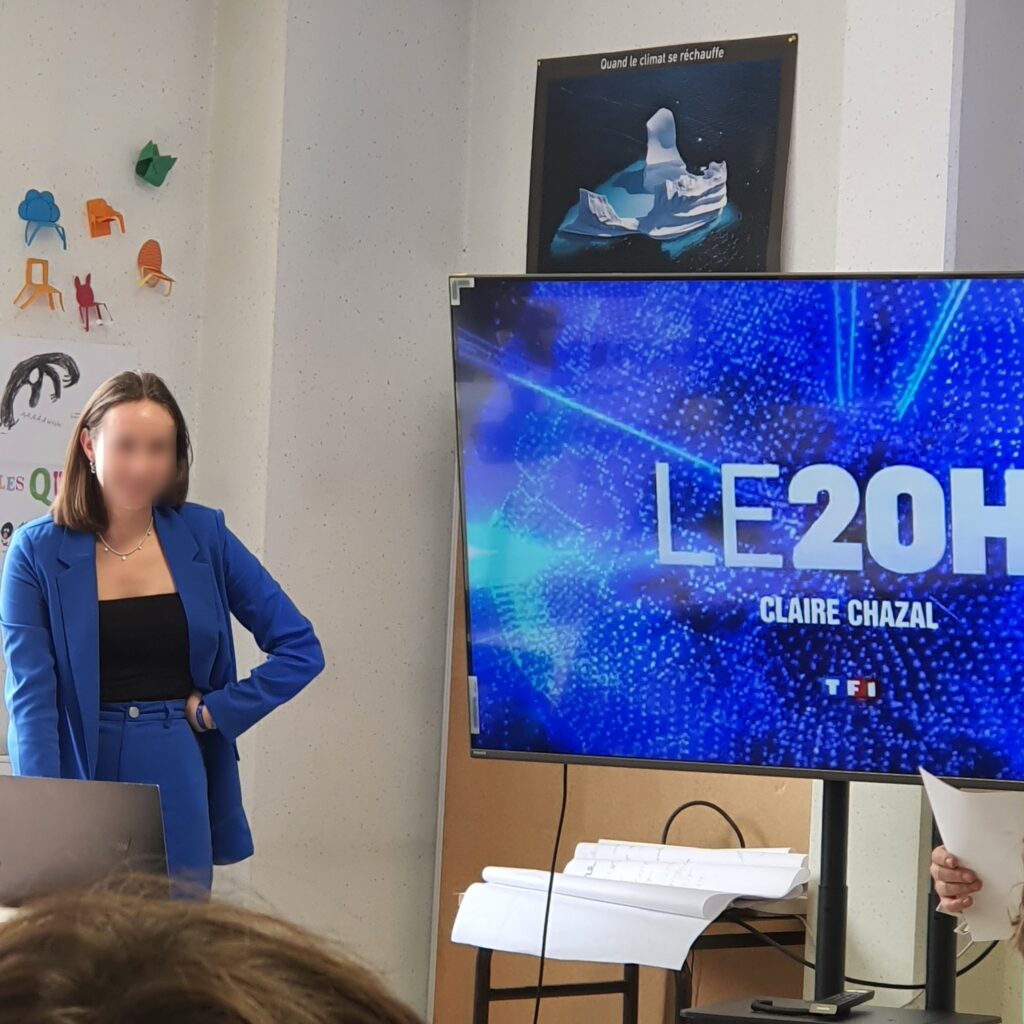

- P. Meirieu : dans un faux journal télévisé, les étudiants ont présenté son modèle d’une autorité qui libère. Loin de l’apprentissage par la peur, il s’agit d’une autorité qui élève et qui se construit par la relation éducative, dans une perspective citoyenne.

- D’autres auteurs comme Maheu, Prairat et Debarbieux ont également été évoqués, enrichissant le débat et élargissant les références théoriques des étudiants.

Un exercice formatif et stimulant

Ce travail a permis aux étudiants de s’approprier différents modèles de l’autorité éducative, de développer leurs compétences oratoires et de confronter leurs idées. Par la diversité des productions et des mises en scène, ils ont montré que l’autorité peut prendre des formes multiples, oscillant entre affirmation de soi, accompagnement, coopération et co-construction.

Cet exercice illustre combien la réflexion sur l’autorité, loin d’être univoque, est un levier essentiel de la formation des futurs enseignants, à la croisée de la pédagogie, de la gestion de classe et du développement professionnel.